季刊エスVol.84読了感想と掲載告知、年末の挨拶

- 削木

- 2023年12月31日

- 読了時間: 8分

ご無沙汰しております、管理人の削木です。

クリスマスが終わり、もう年末年始の準備に取り掛かっていらっしゃる方もいるかと思われます。皆様いかがお過ごしでしょうか。大掃除は捗っておりますでしょうか。管理人はラスト3日間仕事納めに追われておりました。

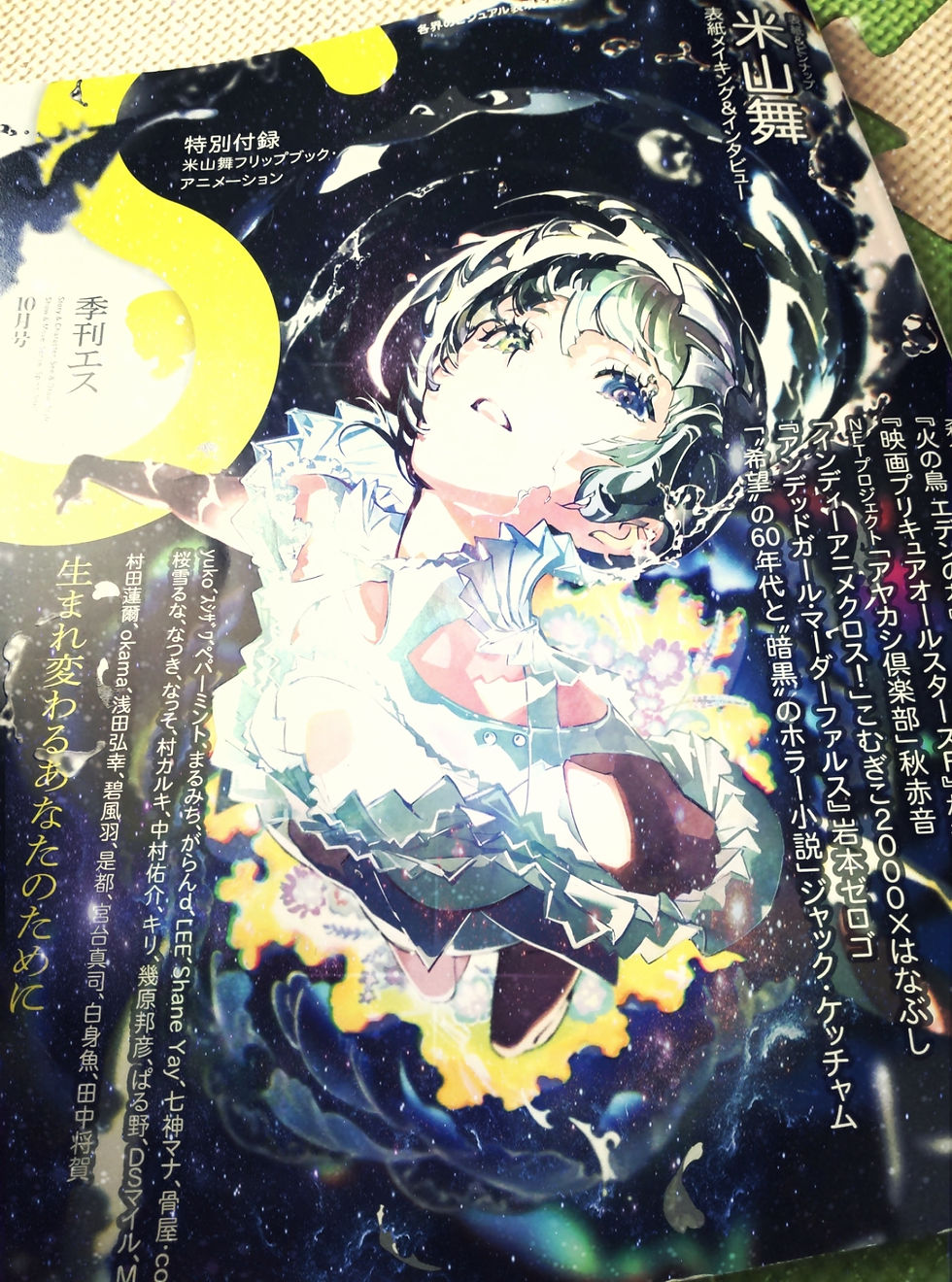

さて、12/15に季刊エス最新号Vol.84が発売されたので、読了感想と掲載告知でございます!相変わらず自分の偏読した感想なので感想が偏っております。また、普通に記事の内容について書かれてるので未読の方はネタバレご了承くださいませ。

今回は「妖艶な悪魔」がテーマということで、rurudo先生が描かれた艶やかで真っ白な創作悪魔っ娘・イヴが目印です!蝙蝠の骨格を思わせるような翼やレオタードから露にされた白い肌がパッと目を引きます。悪魔というダークな要素に白という清純な要素を掛け合わせたことで「乳白色で彩られた少女の可愛らしいビジュアルに悪魔的に引き寄せられる」…そんな意味合いもこの一枚から見てとれそうです。表紙の印刷用紙もホログラム加工がされていて、光に当てるとキラキラと輝く分、冬のダイヤモンドダストの煌めきを連想させます。今月のテーマが「妖艶」「悪魔」というだけあり、コラムの作家様も刺激的な作品やフェティシズムに溢れた造形のキャラクターが多く登場します。刺激的な大人向けの表現が多いため、閲覧には周囲を確認してからを推奨します。

すみません、今回季刊エスの表紙撮影忘れてました…!

rurudo先生の描かれる女の子はツインテールの女の子が多く白い肌のチラリズムが目を引きますがそのデザインの原点の一つが初音ミクであり、スカートやノースリーブの衣装が絶妙な露出のバランスで自分の今のキャラクター造形にも繋がっているとのこと。実際子供の頃に好きだったキャラクターが変身魔法少女ものの少女漫画や少年漫画のヒロインが多く人外少女の原点だったともいえます。

rurudo先生は学生の多感な時期に家出したり進路で悩んだりと色々あったようで、でもその経験が今に活かされているようです。家出先の大学生の女性との方の交流や進学の進路でイラストを描くこととどう向き合うか…そのように自分自身のことについて向き合い、今もこうして執筆活動を続けているようです。自分の好みのデザインやフェチに合わせてキャラクターをどのように作っていったら良いか、漫画のキャラクターからのインスピレーションや自分の軸をしっかり支えていったからこそ今のrurudo先生の絵があるのでしょう。

その他の作家様のコラムも読みごたえ抜群でしたが、個人的に刺さったのがnekojira先生のメイキングでした!

nekojira先生はオリキャラの銀髪碧眼の悪魔っ娘をよく描かれているのですが、先生の描かれる女の子は肌の美しさやムチっとしたグラマラスなボディが魅力的で、それを際立たせるための透明感溢れる柔らかな光の演出が巧みに一枚絵に載せられています。その魅力の要素として大事にしているのが人物のライティングの作業、所謂陰影の土台作りです。この光と影の基盤を最初に仕上げる作戦を大事にしているとのとこで、これが決まると絵の印象もガラッと変わるそうです。ライティングをしっかり決めたらあとはその印象を崩さないようデティールを細かく描き込んでいく、その工程の繰り返しで緻密で光の美しい仕上がりになるのだそうで、後の工程がデッサンに矛盾を生んでしまう予防にもなります。

また、立体の造形として欠かせないのが対比構造の使い方だそうで、「明度の対比(明るいVS暗い)」、「ディティールの対比(緻密VSシンプル)」、「コントラストの対比(彩度高めVSグレーっぽい)」、この3本の柱を活かしているそうです。

例えば白い衣類の表現における対比構造の活かし方。白いランジェリーを女の子に着せると胸元やデコルテの肌の白さとランジェリーの白の色合いが同じで区別が付きにくくなってしまうのだそうですが、これの解決策として出した攻略法が「ディティールの対比」。女の子の胸元は真っ白な球体のようにシンプルに仕上げる代わりに、ランジェリーの方を柄やレースを施して緻密に見せるというもの。この粗密の対比により人物の肌の滑らかさとランジェリーの美しさが対比として表れてキャラ全体の魅力が引き立って見えるのだそうです。イラストを見るとその差が確かに一目瞭然でした。

このような対比の柱はキャラクター単体の絵を描くときだけでなく背景の遠近表現にも役立てそうです。対比の三本柱、今後自分も制作していくときに積極的に取り入れてみようと思います。

デジタルだけでなくアナログのメイキングにもご注目です!なつき先生のホルベイン透明水彩12色セットのメイキングも白抜きと滲みによるグラデーションが美しい一枚です。前回は背景の草花や木漏れ日など背景が中心でしたが今回は小物がメインです。女の子の手元の本や宝石、散らばる花など装飾的なモチーフの色の塗り方に注目なので是非ご覧ください。

そして今回は『第17回ペンタブレットアートコンテスト』の結果発表!今年も粒ぞろいの絵描きさんによる作品が勢ぞろいでした!

今回グランプリを受賞されたのは赤の女王がコンセプトのイラスト!闇の空間に真っ赤に映える赤薔薇が目を引き、幼いながらも女王の気品が感じられる圧巻の作品です。今回掲載されている他の方々の作品も、己の持ち味を活かしながら生み出した世界観が目を引く一枚となっております。色彩豊かな一枚、闇と光のコントラストが美しい一枚、画面全体に広がる壮大な背景から物語性を感じる一枚……どれも目を見張るものばかりでした。今回私は不参加でしたが、来年こそは参加してみたいものです…!

続いて掲載告知についてです。Star SもSpace Sも投稿者様からの力作が勢ぞろい!

今回はカラーイラストコーナー『Star S』で「くるみ割り人形」のアナログイラストを、そしてモノクロイラストコーナー『Space S』にて「Tin Soldier」のアナログモノクロイラストを9分の1P掲載させて頂きました!ありがとうございました!

「くるみ割り人形」はクリスマスイヴが舞台だったので季刊エスの発売時期に合わせてクリスマスっぽくツリーやオーナメントを背景にあしらいました。マステでプレゼントやオーナメントの模様を作るのが楽しかったです。ちなみに上部にいるネズミのシルエット、実は物語に出てくる「七ひきのネズミの王子」がモチーフ元です。雪の舞う寒々しい冬の闇夜の屋根裏にひそむ感じも演出したかったので白抜きした記憶があります。

モノクロの「Tin Soldier」は和訳すると「錫の兵隊」です。こちらも同じくクリスマスイヴが舞台だったのと、季刊エスのテーマがちょうど「妖艶な悪魔」だったのでダークファンタジー風に解釈して制作しました。片足がもともと欠けてる兵隊人形と片足上げた踊り子のカップルが小さい頃から大好きだったので、ここでお披露目できて嬉しかったです。また、画面右上と左下のマスキングテープ風の兵隊、物語にちなんで「24人の兵隊」にしました。何故なら主人公の「錫の兵隊」は25番目の兵隊なので…。燃え上がるハートの錫の塊や散らばる玩具などの要素も取り入れるのが楽しかったです。ちなみによく見ると綴りのlが抜けており「Tin Sodier」になっていたので猛省してます!次回以降は誤字脱字気をつけねば…!!

ふと思い返したのですが、七ひきのネズミや24人の兵隊など、童話モチーフのイラストは物語に登場するキーアイテムや人物、舞台をイメージ背景として取り入れると世界観が広がるので描きやすいなあと一年を通してふと思いました。今後も童話モチーフのイラスト制作の際、積極的に取り入れていきたいです。

そして来号の季刊エスの投稿について! 進捗を少しばかり公開。

来号に向けて現在執筆中ですが次回は春らしいイラストのしようかと画策中です。今回はモノクロも併せてデジタルとアナログ、両方に再び挑戦してみようかとおもいます。お見かけしましたら皆様よろしくお願いします。

余談ですが、当サイトでは先日新たに「Exhibition」のページを設けました!このページでは展覧会やイベントの参加や出展の告知を行っております。今後また作品発表をする機会が増えていくかもしれないので、今後お時間がある時に覗いて頂ければ幸いです。今後ともよろしくお願いします。

今年自分が上げた創作イラストの枚数を数えてみたら23枚と過去最多枚数でした!今年に入ってからRVG展覧会やAAAgalleryさん、鎌倉MONAさんなど様々な画廊さんのグループ展さんに参加して自然と完成させる作品の枚数が多くなったことがきっかけの一つかもしれません。作品を仕上げるうちに自分の絵を描くスタイルが確立してきたこと、描く能率が上がったことやそれに伴い絵を仕上げるスピードが上がったことがお世話になったことが大きいかと思われます。

グループ展にお誘い下さった画廊のスタッフの皆様、本当にお世話になりました。お陰様で素敵な作家様との出会いがありました。また絵を描く楽しみが増えました。ありがとうございました。

展覧会に足を運んでくれた家族、友人、Twitterでよくしてくれたフォロワーの方々、本当にありがとうございました。絵を描く勇気を方一つもらえました。

そしてこのサイトにお邪魔しに来てくださった方々に沢山の感謝の意を込めて、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

2023年で綴るブログはこちらが最後になります。次にお会いできるのは2024年になってからの新年の挨拶になるかと思います。

また来年、お見かけしましたらよろしくお願いします!では皆様、よいお年を!

2023.12.31 削木

コメント